Давно мы что-то с вами, дорогие читатели, не разглядывали редкие книги с интересной судьбой. А ведь в моем домашнем полку их прибыло! И сегодня я буду угощать вас совершенно уникальным экземпляром.

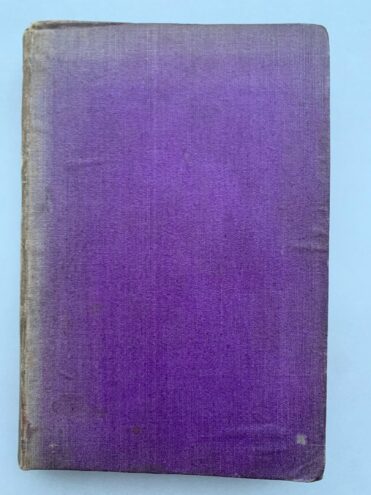

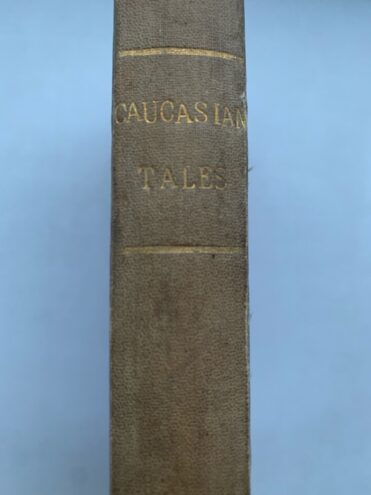

Вот он: немного уменьшенный формат, сиреневый переплет, выцвел у корешка. На корешке потускневшее золото: «Caucasian Tales» (то есть «Кавказские сказки»). Книга, вы уже, конечно же, догадались, на английском.

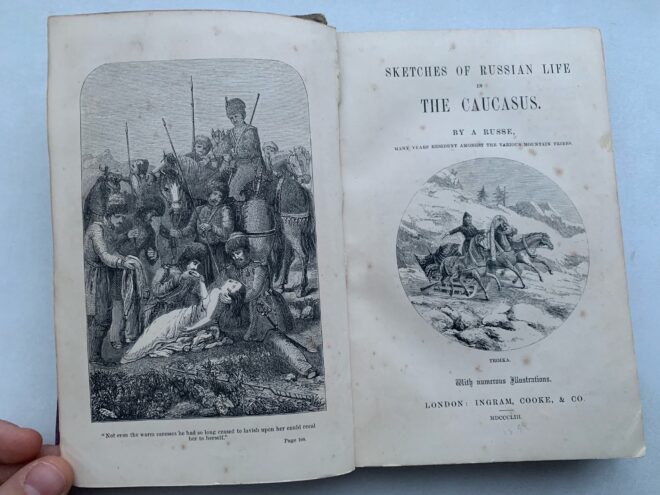

Давайте-ка изучим титульный лист.

Итак: издана наша книга в Лондоне в 1853 году. И носит она вот какое название: «Очерки русской жизни на Кавказе, составлены русским, много лет прожившим среди горцев».

Здесь же на титуле указано: в книге есть иллюстрации, и они пронумерованы.

Внимание, вопрос: сможет ли кто-то по иллюстрациям угадать, о чем же идет речь в этих «Кавказских сказках», и стоит ли вообще тратить время на подобное чтиво?

Первую иллюстрацию мы видим на титуле: и это русская тройка. Вот она даже подписана для пущей экзотичности: «troika». Ну что тут можно сказать? Без тройки с колокольчиком и бородатым звероподобным ямщиком не обходилась в середине XIX века ни одна книга, посвященная России и русской жизни. Нам сейчас трудно понять, что же так поражало в тройке иностранца: ну да, три лошади, ну колокольчик, дуга, сани. Может быть, тройка была для иностранцев неким материальным воплощением тех огромных расстояний, которым им приходилось впервые в жизни преодолевать, оказавшись в России?

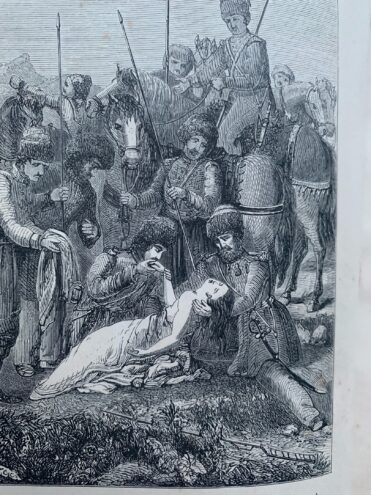

Смотрим на фронтиспис: а тут второй главный русский бренд XIX века – страшные казаки, в большом количестве, в мохнатых шапках, бородатые. Все склонились над прекрасной юной девой, которая то ли мертва, то ли в обмороке: возможно, от ужаса.

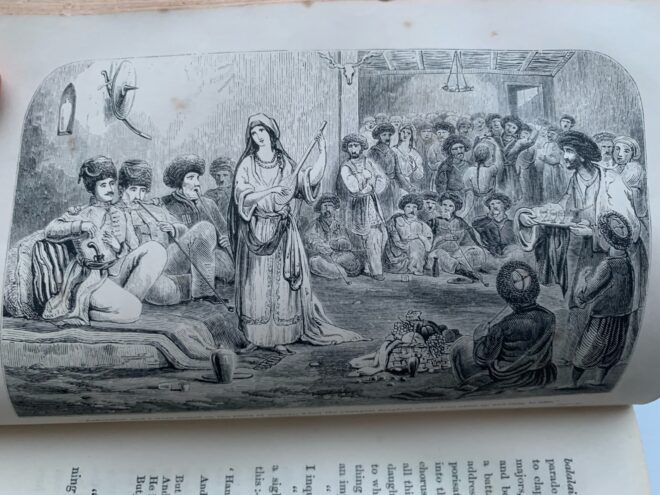

Листаем дальше. Вот еще одна иллюстрация. Да это, похоже, восточный гарем: юная красавица играет на зурне, позади расселись горцы, слева русские офицеры – очень похожие в своих папахах на – правильно! – казаков.

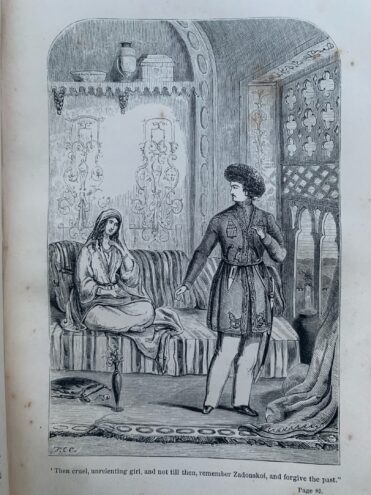

А вот еще одна иллюстрация и еще один брутальный товарищ в папахе: с недовольным лицом покидает восточную красавицу. Похоже, дело опять происходит в гареме.

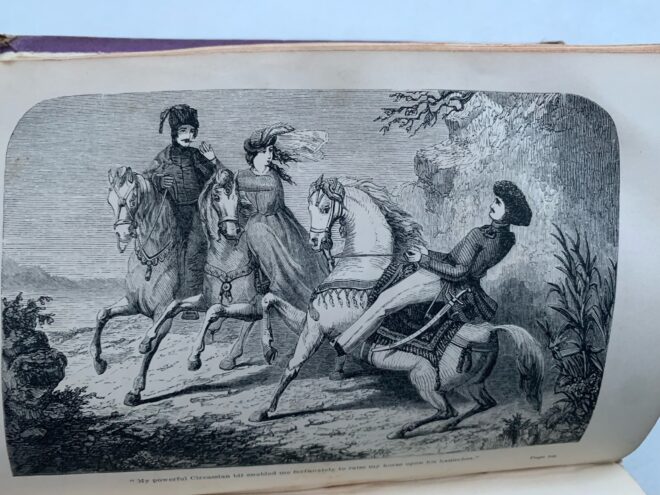

Вот на другой иллюстрации, по-видимому, он же – но барышня другая, и справа на белом коне к нему подкрался не иначе как опасный соперник. В воздухе повеяло дракой.

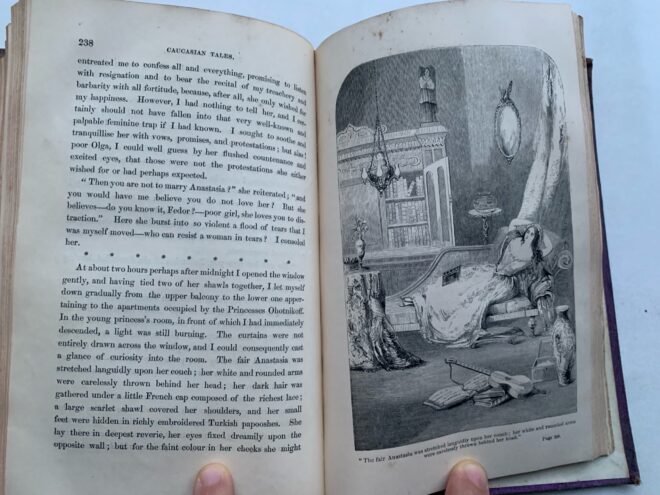

Так, а это мы что, опять в гареме? Но на заднем плане виден книжный шкаф, да и юная дама, раскинувшаяся на софе, явно что-то читает – и унесена в мир прекрасных грез.

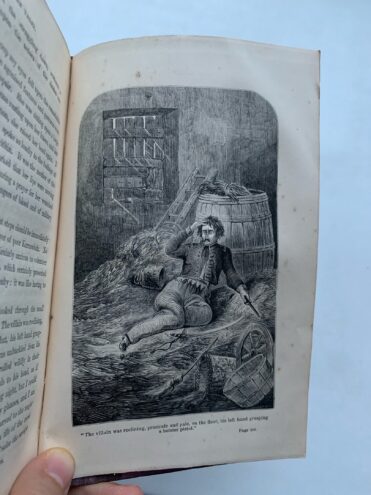

Ну и, наконец, последняя иллюстрация. Кто этот нечесаный человек с диким хмельным взором, больной головой, саблей и пистолетом? По-видимому, он что-то натворил?

Ну как, догадались, о чем идет речь в «Очерках русской жизни» (они же «Кавказские сказки») 1853 года?

Подглядывать в названия глав можно, но бесполезно: Халила, принцесса Анастасия, Федор Романович Задонский. Вам что-то говорят эти названия и имена?

Так и быть, не буду больше вас томить: перед нами, уважаемые читатели колонки, первое издание на английском языке знаменитого романа Михаила Лермонтова: «Герой нашего времени». И одновременно самая первая лермонтовская публикация на английском!

К несчастью (но, вполне возможно, что как раз к счастью) наш великий классик не дожил до этого лондонского дебюта, поскольку роман его анонимный редактор покромсал самым изуверским образом, сократив несколько глав, кое-что переписав и переименовав ряд героев. Был простодушный Максим Максимыч – появился Федор Романович Задонский. Была Бэла – а вот вам Халила. Княжну Мэри редактор «переодел» в Анастасию. Логика примерно ясна: читатель хочет экзотики, русской, восточной и беспощадной. Бэлой и особенно Мэри британскую публику не удивишь.

Но самое курьезное, трагикомичное и возмутительное в английском дебюте «Героя нашего времени» — это то, что Лермонтова бессовестно обокрали, а его роман напечатан под видом реальных записок русского офицера.

Вспомнив, что вообще происходило в романе, кто такой Печорин, сколько там авторской грусти, а сколько иронии, и для чего Лермонтову в «Герое нашего времени» был нужен бесхитростный Максим Максимович и его простодушный взгляд на происходящее, впору хвататься за сердце. Ведь если убрать из «Героя нашего времени» собственно литературу и пересказать текст в трех строчках, мы получим мелкоуголовный триллер с кавказской экзотикой, дикими русскими, дикими черкесами и беспорядочным, странным существованием.

Но в виде такой развесистой русско-кавказской клюквы, увы, и явился в 1853 году английским читателям наш великий русский текст.

В чем дело? В литературном безобразии был виноват рынок, издатель предложил читателю то, что он, читатель, ждал и жадно поглощал в линейке «русских» текстов? Впрочем, 1853 год, дата выхода в свет публикации – это год начала Крымской войны, так что, выходит, перед нами, возможно, еще и некий продукт геополитики, слепок с пропагандистских методичек той поры.

Как бы то ни было, сейчас это издание считается страшно редким и очень ценится у европейских библиофилов.

Русскому же человеку, погруженному в «Россику» (собрание иностранной литературы о России) впору выписывать за вредность молоко: так вольно, безапелляционно и обидно обращаются в иных текстах с нашей историей, литературными источниками и многим другим.

В данном случае обидно, что прекрасный, глубокий лермонтовский текст об универсальном экзистенциальном кризисе человека Нового времени стал, выходит, кирпичиком в пиар-стройке неприглядного образа русского человека в Британии середины XIX века.

Но в утешение должна сказать, что роман Лермонтова позже был и достойно переведен, и много раз прекрасно иллюстрировался как в Европе, так и в Британии. «Героя нашего времени» там распробовали. И судя по прекрасным многочисленным сюитам к тексту, на которые я наталкивалась в немецких изданиях конца XIX – первой половины XX века, умные люди, чуткие к слову, вдобавок и поняли.

Литература – она как мафия: все равно достанет.

Читайте в рубрике «Тайны старых переплетов»:

Горе-бизнес Александра Куприна

Двойная жизнь обэриута, или Редактор «штурмует» Зимний

Мой друг Николай Лапшин, или Одна минута славы

Ошибка антиквара и мудрость Жуковского

Помни Риту, или книга с приданым

Сага в трех автографах, эпизод третий: Как НЕ ссорились Сергей Владимирович и Сергей Петрович

Петербургский текст Александра Бенуа, или Приключения одного книжного шедевра